Über den Zaun: (kein) Urban Exploring in Albanien

Urban Exploring ist zur Zeit in aller Munde. Dass Menschen irgendwo über Zäune steigen, um alte, verlassene Anlagen zu erkunden, scheint für viele fremd zu sein. Dabei ist der Grat zum Illegalen sehr schmal.

Seit fast 30 Jahren erkundige ich Albanien. Immer wieder habe ich Orte besucht, bevor sie in den touristischen Fokus gelangten. Dabei habe ich auch manchen Zaun überwunden, Bunker inspiziert und bin auf Militärgelände gelangt. Ein Urban Explorer bin ich deswegen noch lange nicht. Aber ich bin sicherlich auch nicht der einzige, dem Zäune regelmässig in die Quere kommen.

Es gibt Touristen, denen reicht das Besuchen von Sehenswürdigkeiten, die alle anderen auch besuchen. Es gibt aber andere, die gerne Neues sehen möchten – gerade, wenn sie das Standardprogramm schon abgeklappert haben. Da beginnt in Albanien das Problem: Viel Sehenswertes, viel Altes ist noch gar nicht erschlossen. Es stehen zwar im ganzen Land am Strassenrand Hinweisschilder, die auf Sehenswürdigkeiten verweisen. Wenn man sie aber dann mal gefunden hat über holprige Strassen oder längere Wandertouren, steht man im besten Fall vor ungeschützten und unbeschriebenen antiken Mauern in der Landschaft. Im schlechteren Fall steht man vor verschlossenen Türen.

Manchmal hat jemand in der Nachbarschaft den Schlüssel für die Kirche oder die Moschee. Und manchmal verschafft man sich halt selber Zutritt. Irgendein Loch im Zaun findet sich immer!

In Zgërdhesh, einer antiken Stadt aus illyrischer Zeit und oft als das alte Albanopolis vermutet, galt es gleich mehrere Viehzäune zu überwinden, die zum Teil mit Dornen gesichert waren. Schon der Eingang zum Areal war eine einfache Holztür versteckt im Gebüsch.

Bei der antiken Basilika von Arapaj war mein Skrupel ebenfalls klein, durch den Zaun zu steigen: Immerhin war ja auch schon eine Herde Schafe dieses Kulturdenkmal am Besichtigen.

In Rubik reichte ein Griff durch das Eisentor, um sich Zutritt zum Kirchengelände zu verschaffen.

An anderen Orten wie der alten Burg von Borsh sind ebenfalls keine Wegweiser oder Ähnliches zu finden, das die Besucher leiten würde. Man stolpert über Felsgestein und alte Mauern und weiss nicht, wo man aufhören soll. Aber der Schafhirte würde ja schon reklamieren …

In Südalbanien sind zum Teil ganze Dörfer fast menschenleer und verlassen. Wie beim Wandern in den Bergen ist man meist auf sich selber gestellt: Man sucht sich einen Weg, kraxelt über Viehzäune und Mauern, schlägt sich durchs Gestrüpp. Umso grösser die Freude, wenn man dann am Ziel angelangt ist. Eine Geschichte mehr zu Erzählen.

Das Klettern über alte Mauern und dergleichen gehört immer wieder zum Besichtigungsprogramm – auch wenn nicht immer ganz ungefährlich. Das Erklimmen alter, verfallener Mauern birgt ein beträchtliches Risiko. Beim Besteigen der Pyramide in Tirana konnte man auch abrutschen. Und zur Skanderbeg-Burg am Kap Rodon ist schon der Weg teilweise kriminell.

Ein Wegweiser steht direkt an der Wand eines alten Artilleriebunkers. Im Bunker drin? Eine Herde Ziegen, die Schutz vor der Sommerhitze sucht.

Bunker stehen in Albanien ja sowieso überall rum. Mal kleiner, mal grösser. Kaum je findet sich ein Zaun, der Neugierige abhält. Meist sind es eher Dornengestrüpp, Müll und Dreck, die einen von vertieften Besichtigungen abhalten.

Wobei: in Tirana gehört die Besichtigung von Bunkern aus kommunistischer Zeit schon zum Standard-Touristenprogramm. »Bunk’Art 1« ist aber viel mehr als ein Bunker. Hier werden Militärgeschichte, Urban Exploring und Kultur zu einem Erlebnis vereint.

Auch sonst sind Militärgelände zwar noch gelegentlich umzäunt – sie scheinen meist aber ebenfalls verlassen und mehrheitlich verfallen. In solche Gelände bin ich nie eingedrungen. Aber nicht immer ist das Betreten vom militärischem Gelände verboten. Bei der Besichtigung von Orikum wurde man am Tor der Marinebasis noch kontrolliert.

Anders in Shëngjin, wo die Strasse durch den Marine-Hafen führt. Hier wirft man natürlich auch einen Blick auf die schrottreifen Kähne am Ufer. Und in Gjadër quert die Landstrasse die Rollbahn, die den unterirdischen Flugzeughangar mit der Piste verbindet. Sazan gehört heute zum Routineprogramm von Ausflugsbooten. Und auch der von Soldaten bewachte Brigadenpalast am südlichen Stadtrand von Tirana darf am Wochenende besichtigt werden (von aussen). Man muss es nur wisse und freundlich die Wachen fragen.

Nicht immer ist ganz klar, wo man sich jetzt überhaupt befindet. Beim Wandern auf dem Dajti kehrte ich mal um, weil mir ein Haus zu militärisch vorkam. Kurz darauf traf ich auf patrouillierende Soldaten. Einen Zaun oder ein Verbotsschild hatte ich nicht passiert. Und sie waren wohl genauso überrascht, auf mich zu treffen, wie umgekehrt – aber es blieb beim freundlichen Gruss. Auf der Infotafel waren Wanderwege bis zum Gipfel verzeichnet. Kurz zuvor machte ich aber kehrt am Zaun.

In Albanien ist sowieso vieles nicht ganz so klar definiert wie in Mitteleuropa. Übergänge scheinen oft fliessend: Manches, was zu Hause niemals als Weg dienen darf, ist hier die bevorzugte Verbindung – zum Beispiel Eisenbahnschienen oder das Mäuerchen eines alten Wasserkanals in einer Felswand in den Albanischen Alpen. Oft ist auch der Verfallszustand nicht ganz klar: Ist das ein Weg? War das ein Weg? Wird das ein Weg? Ist dieses Gebäude noch genutzt oder schon Ruine?

Verfallene Gebäude waren früher in Albanien noch viel häufiger anzutreffen. Zwischenzeitlich ist vieles renoviert, restauriert und umgenutzt. So zum Beispiel das ehemalige Albturist-Hotel in Valbona.

In Kukës ist das Albturist-Hotel noch immer eine Ruine, die wegen ihrer idyllischen Lage Ziel vieler Spaziergänger aus der Stadt ist. Der Garten lädt noch heute zum Verweilen. Die Ruine ist nicht abgesperrt – die leeren Türöffnungen laden ein zum Erkunden. Auch hier ist Vorsicht geboten: Die Ruine ist vermüllt, und wer weiss, wie sicher die alten Mauern und Böden sind? Es bietet sich aber ein interessanter Einblick in die Parade-Architektur aus sozialistischer Zeit.

Die Reste von Wandmalereien im ehemaligen Restaurant zeigen spannende Details ideologischer Geschichtenerzählung.

Wer in Albanien unterwegs ist – zum Teil auch einfach wandernd in den Bergen – steht also immer wieder vor Zäunen und fragt sich: Darf ich hier durch? Soll ich hier durch? Muss ich hier durch?

Nicht immer ist der Sinn des Zauns klar – gerade, wenn er halb verfallen ist: Hindernis für Mensch? Oder Hindernis nur fürs Tier? Oder Überbleibsel aus alter Zeiten?

Manchmal muss man frustriert umkehren, weil man keinen Einlass findet. Oft findet sich die Person mit dem Schlüssel – oder ein Wächter lässt einen passieren. Aber wenn weit und breit kein Mensch ist, der helfen kann, dann muss man sich auch ab und zu selber helfen. Nicht immer kann man abschätzen, ob das Öffnen der Türe, das Kriechen durch den Zaun ok und akzeptiert, oder nur tolleriert oder sogar unerwünscht ist. Aber man richtet ja keinen Schaden an …

Natürlich sind klare Verbote zu akzeptieren. Aber auch das kann eine erzählenswerte Geschichte geben:

Einmal waren wir in Ulza unterwegs. Mehrere Einheimische waren auf der Krone der Staumauer unterwegs. Ein Wächter verwehrte uns aber den Zutritt zum Damm. Auch nach telefonischer Rückfrage beim Chef wollte er uns nicht durchlassen: »Nur für Dorfbewohner!«. Da meinte der Amerikaner in unserer kleinen Reisegruppe: »Unë jam fshatar!« In einem kleinen, abgelegenen Ort im Nordwesten der USA aufgewachsen und lange in Alaskas Wildnis lebend, fühlte er sich im Herzen immer noch als »Dörfler«. Aber auch das mochte den Wächter nicht erweichen.

A propos Zaun: Kennen Sie den südalbanischen Besteckzaun?

Rund um Gjirokastra finden sich immer wieder Zäune, die aus Resten vom Stanzen in der örtlichen Besteck-Fabrik entstanden sind.

Hast auch du in Albanien auch Zaun-Erlebnisse gemacht? Schreibe es in die Kommentare unten – wir freuen uns, deine Geschichten zu lesen!

Das Erdbeben und die neuen Häuser

Nach mehr als zweieinhalb Jahren und einer Corona-Pandemie ist das schwere Erdbeben in Albanien vom November 2019 weitgehend in Vergessenheit geraten. Dabei gingen die Bilder von eingestürzten Häusern damals um die Welt. Viel Geld wurde gesammelt für die Betroffenen: Zehntausende wurden obdachlos. Viele mussten den Winter in Zelten überbrücken, andere lebten vorübergehend in Hotels oder bei Verwandten. Oftmals kehrten die Bewohner auch in die einsturzgefährdeten Häuser zurück. Die Pandemie machte die Situation für viele noch schlimmer.

Die internationale Gemeinschaft stellte Albanien mehr als 1 Milliarde Euro für den Wiederaufbau zur Verfügung. Trotzdem war im Februar 2020 – drei Monate nach dem Beben und kurz vor dem Ausbruch der Pandemie – noch sehr viel unklar, wie der Wiederaufbau vorangehen sollte (vgl. News vom 29. Februar 2020).

Wo stehen wir zweieinhalb Jahre später? Wie sieht die Lage heute aus? In den Schadenszentren sind die Ruinen verschwunden, neue Wohnhäuser, Krankenhäuser und Schulen entstanden. Aber profitieren davon auch die Richtigen?

Die folgenden persönlichen Eindrücke von Erkundigungen in diesem Sommer sollen ein Bild der Lage vermitteln.

Thumana

»Thumana Anfang Juni dieses Jahres. Einige Wohnblocks wurden schon bezogen, die vielen kleinen identischen neuen Häuser stehen leer und etwas trostlos am Rand der Hügel. Ein Blick durchs Fenster zeigt, dass alles eingerichtet ist: Betten, Sofa, Fernseher …

An der Hauptstrasse sind noch neue Verwaltungsgebäude und eine Klinik im Bau. Das neue Schulgebäude ist schon fertig.

Ein paar Kinder spielen in der mittäglichen Hitze auf den neuen Sportplätzen. Eine Frau kommt vom Einkaufen zurück. Ja, die neuen Häuser seien schon gut. Aber vor dem Erdbeben hätte sie drei Wohnungen gehabt, jetzt nur noch eine!

Kein Ort wurde vom Erdbeben so stark getroffen wie Thumana. Wir klettern auf den alten Wasserturm hoch, der heute Aussichtsturm und Mahnmal ist. Bilder im Innern erinnern an das Unglück. Von oben bietet sich ein umfassender Ausblick über das Neubaugebiet. Da die Wohnblocks, dort die leerstehenenden Häuschen.

Ist das Katastrophentourismus? Oder doch noch Anteilnahme?

Die Leere verstärkt das ungute Gefühl noch mehr. Zwar sind viele Wohnungen in den Wohnblocks bezogen. Aber trotzdem ist das Neubaugebiet fast menschenleer. Was stimmt nicht?

Erfüllen die neuen Häuser überhaupt ein Bedürfnis? Oder sind alle Menschen weggezogen – wegen des Erdbebens oder weil wie fast überall in Albanien das Einkommen fehlt? Der Wachmann weiss nicht, wann die Häuser bezogen werden sollen. Anscheinend fehle es noch an Wasser.«

— Lars

Thumana war einer der Orte in Albanien, die am stärksten vom Erdbeben getroffen worden sind. Fast die Hälfte der Todesopfer war hier zu beklagen. Das Dorf im Nirgendwo zwischen Fushë-Kruja und Lezha liegt abseits der Autobahn – es ist nicht viel los. Mit der Unterstützung von Stiftungen des türkischen Staats und von Behgjet Pacolli wurden hier mehr Häuser neu hochgezogen als anderswo. Auch einen neue Schule wurde gebaut, weitere öffentliche Gebäude sind in Entstehung.

Diashow Thumana

Peza e Madhë

»Auf den Bauplatz bei Peza e Madhë bin ich zufällig gestoßen, da eine neue breite Straße von der Dorfstraße abzweigt und kurz später an einer improvisierten Straßensperre und Bauschild endet. Die Häuser am Ring sind bisher erst teilweise im Bau.

Der Bewohner vom benachbarten Haus kam hinzu und erklärte, er sei der Aufseher der Baustelle. Dies sei ein ehemaliges Militärgelände gewesen. Und ja, auf älteren Luftbildern sieht man noch die abgebrochenen Lagerhäuser.

Ein Bericht erklärt, dass hier 30 Häuser gebaut werden, auch Sportplätze sind eingeplant. Wann die Häuser fertig werden, steht wohl in den Sternen. Die Lage ist zwar sehr schön, aber etwas weitab vom Dorfkern.«

— Gjergj

Die Region im Tal des Erzen und Peza erhielt nur wenig Aufmerksamkeit in den Medien und nur wenig Hilfe, obwohl sie auch schwer vom Erdbeben getroffen wurde. Etwas nördlich von Peza ist eine Siedlung im Bau. Die auf dem Bauplakat der Bashkia Tirana angekündigte Bauzeit von einem halben Jahr wird wohl nicht eingehalten werden können.

Peza e Madhë

Ndroq

»Die neue Siedlung in Ndroq war im Juni äußerlich fertig, aber vollkommen unbewohnt, von demjenigen Haus abgesehen, das dort früher schon stand und jetzt von der Siedlung umbaut ist. Ein Funktionsgebäude befindet sich im Rohbau.

Die Nationalstraße verläuft direkt vor der Siedlung und wurde genau in dem Abschnitt extra neu asphaltiert, damit alles ”ºneu”¹ wirkt. Die Siedlung ist für meine Begriffe viel zu eng bebaut: kein Platz für Grünanlagen, geschweige einen kleinen Hausgarten. Offenbar gibt es ein Problem, ausreichend Land zu erwerben, man konnte die Häuser nicht einmal mit Abstand zur Nationalstraße bauen.

Im Juni fehlte den Häusern die Einrichtung. Wie in Peza und andernorts sollen die Wohnungen möbliert übergeben werden. Die weißen Markierungen auf den Siedlungsstraßen wirken wie auf einem Verkehrsübungsplatz für Kinder. Auf dem großen Parkplatz hinter der Siedlung steht nur mein Mietwagen. Wahrscheinlich werden die Bewohner Fahrzeuge doch lieber direkt vor dem Haus abstellen wollen.«

— Gjergj

Eine weitere neue Siedlung für die Erdbebenopfer ist in Ndroq entstanden – einem Ort westlich von Tirana an der südlichen Strasse nach Durrës. 74 Familien sollen hier eine neue Heimat finden. Edi Rama und Tiranas Bürgermeister Erjon Veliaj waren Mitte Mai nach Ndroq gekommen, um die Häuser zu inspizieren, Reden zu halten, Journalisten zu beeindrucken und Hände zu schütteln. Schlüssel wurden keine übergeben. Und drei Wochen später hatte sich noch nichts getan.

Laç

»Laç ist lebendig an diesem Samstagmittag. Leute sind unterwegs, erledigen Besorgungen, die Polizei kontrolliert den Verkehr. Laç ist keine schöne Stadt – auch nicht für albanische Verhältnisse: nur wenige neue Gebäude überragen die alten kommunistischen Wohnblocks.

Plötzlich taucht Farbe auf. Ein kompletter neuer Stadtteil, vier- und fünfstöckige Wohnhäuser dicht an dicht. Der Baustil wirkt fremd für Albanien. Die grosse Nähe zwischen den Bauten ist hingegen nicht untypisch.

Zwischen den Häusern eine grüne, saubere Parkanlage. Viele frisch gepflanzte Bäume. In der Mittagshitze sind Bänke und Spielplatz verwaist. An einer Ecke zur Hauptstrasse steht eine nüchterne Stele, die an das Erdbeben erinnert. Auf einer Seite steht »Sheshi ErdoÄŸan« – der Platz ist dem türkischen Präsidenten gewidmet.

Gegenstände auf verschiedenenen Balkonen zeugen von Bewohnern. Trotzdem sind nur wenige Menschen zu sehen im neuen Viertel. Vielleicht alle gerade unterwegs in der Innenstadt auf der anderen Strassenseite für Besorgungen oder bei der Siesta?

In der Stadt sind noch weitere Baustellen zu sehen. Hier wird noch an manchen Orten anderes aufgebaut: Schulen, Krankenhaus.«

— Lars

Auch Laç, zwölf Kilometer nördlich von Thumana, ist stark getroffen worden vom Erdbeben. Mehrere Wohnblocks in der kleinen nordalbanischen Stadt sind eingestürzt oder waren einsturzgefährdet. Viele Menschen wurden obdachlos. Im Januar reiste der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an. Die Türkei hatte den Wiederaufbau mit Millionen Euro unterstützt. Einen Monat später erhielten die ersten Bewohner die Schlüssel für ihren neue Wohnungen. Mehr als 500 Familien erhielten ein neues, sicheres Zuhause. Diesen Sommer wurde in der Stadt auch ein neues Krankenhaus eröffnet.

Rückblick

»Fährt man durch Albanien, sieht man da und dort neue Gebäude oder gar neue Siedlungen. Zweieinhalb Jahre nach dem Erdbeben wurde einiges getan, was ein gutes Gefühl hinterlässt.

Zaubern kann natürlich niemand. Manches ist auch noch nicht fertig: Verwaltungsgebäude, Kulturzentren und medizinische Einrichtungen sind hier und da noch im Bau. Aber den Menschen ein Dach über dem Kopf zu geben, hat auch Priorität.

Dass neue Siedlungen sich nicht immer harmonisch in die Umgebung einpassen, ist auch normal, Aber doch wirkt vieles fremd, landesuntypisch. Ob die neuen Häuser die Bedürfnisse der ländlichen Bewohner erfüllen? Ob vieles gerade deswegen noch so leer wirkt, weil die Menschen noch nicht angekommen sind?

Dass den Menschen geholfen wird, macht Freude. Trotzdem bleibt ein komischer Eindruck zurück. Die Zukunft wird zeigen, ob in den neuen Siedlungen bald viel Leben aufblühen wird.«

— Lars

»Alle neuen Siedlungen sind in ihrer Bauform etwas Neues für Albanien. Blickt man von den Bergen von Kruja ins Tal, so fällt die neue Siedlung von Fushë-Kruja unweigerlich ins Auge. Solche Siedlungen mit eng bebauten kleinen Häuschen, den roten Dächern gab es bisher nicht. Ob sich die Bewohner hier einleben werden? Ein Besuch ein Jahr nach dem Bezug wird besonders interessant werden. Konnten die Bewohner hier heimisch werden? Ich habe ein paar Zweifel.«

— Gjergj

Ihr Verlobter kam zurück aus dem Krieg, und sie sprachen nie mehr darüber

Im Kulturzentrum »Tulla« in Tirana ist aktuell eine Gruppenausstellung zu sehen. Ein Teil davon ist das Werk »Her Boyfriend Came Back From The War« von Valentina Peri. In diesem Projekt verfolgt die italienische Künstlerin den Militäreinsatz ihres Grossvaters in Südalbanien während des Zweiten Weltkriegs.

Wie Tausende andere italienische Soldaten versuchte er nach dem 8. September 1943, der Verhaftung durch die Nazis zu entgehen. Er versteckte sich in Albanien und gelangte erst 1945 zu Fuss in die Heimat zurück. Er hatte nie über seine Erlebnisse berichtet – wie auch die Erlebnisse der anderen Soldaten in Italien kaum einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurden.

Peri fand aber 120 Fotos, Postkarten und Briefe sowie eine Art Tagebuch, nachdem der Grossvater gestorben war. Sie reiste in der Folge auf den Spuren des Nonno nach Albanien. In der Ausstellung stellt sie seine Fotos aus und setzt sie in Kontrast zum heutigen Albanien.

Ihre Ausstellung beschränkt sich nicht nur auf das Material an den Wänden. Mit Hilfe von »Augmented Reality« und dem entsprechenden App kann man auf dem eigenen Smartphone weitere Infos abrufen. Und auch online stellt Valentin Peri viel Material zur Verfügung:

Auf ihrer Website www.hbcbftw.com findet sich ein Teil des reichen Fotoschatzes ihres Grossvaters, die Liebesbriefe der Grosseltern und die eigenen Erfahrungen, die Peri in Albanien gemacht hat.

Das Stöbern auf der Website ist empfehlenswert: spannendes Bildmaterial aus unbekannten Zeiten und unbekannten Ecken. Dazu zahlreiche nette und traurige Geschichten wie diejenige von den Schildkröten essenden Italienern oder von den Haarzöpfen der Grossmutter. Wer die Website auf einem grossen Bildschirm anschaut und auf dem Smartphone das AR-App installiert hat, kann auch dort das ergänzende Bildmaterial einblenden.

Tirana am Limit

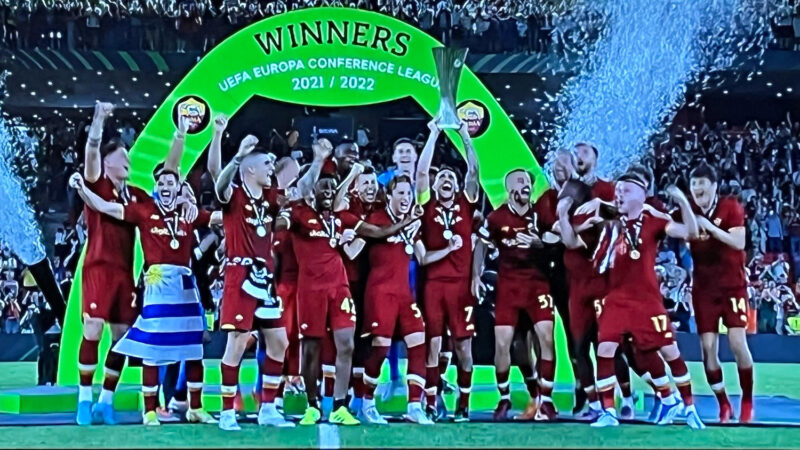

Mit dem Finale der UEFA Conference League wurde gestern erstmals ein internationaler Sportevent mit Zehntausenden von Zuschauern in Albanien ausgetragen. Der Anlass lief im Allgemeinen problemlos über die Bühne. Organisatorisch hatte man aber in vielen Aspekten Grenzen erreicht.

Grosses Fussballfest

Im erstmals durchgeführten Turnier siegte die AS Roma gegen Feyenoord Rotterdam dank eines Treffers in der ersten Halbzeit. Seither steht die italienische Hauptstadt Kopf. Seit dem Pokalsieg 2008 hatte die AS Roma keinen Titel mehr gewonnen, und auch die laufende Saison ist nicht berauschend.

Gefeiert wurde aber nicht nur in Rom, sondern natürlich auch in Tirana. Schon Tage vor dem Spiel reisten Fans beider Mannschaften an – Zehntausende. Die genauen Zahlen sind unbekannt. 90’000, wie mancherorts behauptet, dürfte wohl etwas übetrieben sein.

Die albanischen Behörden haben alles gemacht, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Für die Einheimischen war das auch mit erheblichen Nachteilen verbunden: Die ganze Innenstadt innerhalb der »Unaza«-Ringstrasse und südlich der Lana war am Tag des Spiels für den Autoverkehr gesperrt. Tirana stand still. So konnten die Fans gut mit Bussen vom Flughafen in die Stadt gebracht werden. Tausende Polizisten waren in Bereitschaft.

Polizei bekundete Mühe

Gerade die albanische Polizei ist sich solche Fan-Aufmärsche nicht gewohnt. In Albanien lockt der Fussball kaum noch Zuschauer in die Stadien, Risikospiele mit gewaltbereiten Fangruppen sind sehr selten, die Zahl der Tifosi eher überschaubar.

Ganz anders war es bei diesem Spiel. Die Fans beider Mannschaften gelten eher als »fanatisch«. Heisses Wetter und billiges Bier leisteten ihren Beitrag, dass die Stimmung schon am Tag vor dem Spiel teilweise überkochte. Die Polizei musste die Fan-Gruppen auseinanderhalten und gegen Randalierer vorgehen.

60 Fans sind bereits am Vorabend in Gewahrsam genommen worden, vier wurden dem Richter vorgeführt. 80 italienische Ultras wurden des Landes verwiesen.

Ausschreitungen sind bei einem solchen Fussballspiel nichts aussergewöhnliches. Auch Fans der »Eintracht Frankfurt« sind beispielsweise in der Woche zuvor in Sevilla verhaftet worden, nachdem es zu Ausschreitungen gekommen war. Es waren aber niemals so viele Personen betroffen.

Ob es an gewaltbereiten Fans lag oder der fehlenden Erfahrung der Polizisten, was Deeskalation bei Fussballfans angeht, ist schwer zu sagen. Jedenfalls gab es einige sehr unschöne Szenen. Auch mehrere Albaner sind – aus welchen Gründen auch immer – mit holländischen Fans zusammengeraten und mussten danach im Krankenhaus behandelt werden. Wie auch fast 20 albanische Polizisten.

Von niederländischer Seite finden sich jedoch lobende Worte: Auf Twitter war zu lesen, dass französische Polizisten durchaus noch von den albanischen Kollegen lernen könnten, die zum ersten Mal ein solches Spiel organisiert haben.

Mehr Mühe bekundeten die Albaner mit den pöbelnden, betrunkenen und gewaltbereitenden holländischen Fans. Ganze Gruppen von Männern, die gegen Hauswände urinieren, waren für sie ein schockierendes Bild. Die Idee, bei Grossanlässen mobile Toiletten aufzustellen, hat sich in Albanien noch nicht etabliert (vgl. Bericht zum Konzert von DJ Bobo 1999). Und auch sonst gab es am Tag nach dem Final viel aufzuräumen, wie die Medien berichteten.

Rekordhohe Passagierzahlen

Der Flughafen von Tirana hatte wegen des Fussballspiels das grösste Verkehrsaufkommen in seiner Geschichte zu bewältigen. Gestern wurden über 70 Landungen verzeichnet. Dutzende von Charter-Flügen brachten Fussballfans aus Holland und Rom nach Albanien – daneben brummte der normale Flugverkehr, der den Flughafen bereits regelmässig an seine Kapazitätsgrenzen bringt. Tausende Fans landeten am Vormittag, Tausende verliessen Albanien in der Nacht wieder. Die Flugzeuge stauten sich in der Zwischenzeit und mussten zum Teil auf der Rollbahn parken. Die detaillierten Vorgaben der albanischen Flugbehörden und des Flughafens für Charterflüge zeugen von guter Vorebreitung, aber auch von einer Extremsituation.

Vorgesehen war, dass ab 1 Uhr nachts innerhalb einer Stunde 14 Flüge von Tirana nach Rom starten. Sieben weitere nach Rom und Rotterdam waren für später in der Nacht geplant. Die ersten Maschinen starteten dann gegen 2:30 Uhr. Es war wohl eine rechte Herausforderung, Tausende von feiernden Fussballfans zum Flughafen und in die Flugzeuge zu bringen – so eilig hatten die es wohl auch nicht.

Bilanz: 1–0

Albanien hat sich gut präsentiert auf der internationalen Bühne: ein gelungenes Fussballfest in einem wunderschönen Stadion. Hoffen wir, dass auch die albanische Wirtschaft ein wenig vom Anlass profitieren konnte. Für den Tourismus war es aber wohl gute Werbung.

Die Auswirkungen, die ein solcher Anlass mitsichbringt, wurden wohl etwas unterschätzt.

20’000 bis 30’000 Fans innnert ein paar Tagen ein- und ausfliegen: Dafür ist die Infrastruktur rund um den Flughafen und das Stadion nicht gemacht.

20’000 bis 30’000 Fussballfans, die zwei Tage lang die Innenstadt belagern, feiern und viel trinken – sie hätten wohl mehr Platz und WCs gebraucht.

Fussballstadien in der Innenstadt sind sympathisch, aber nicht immer sehr praktisch, wenn es um die zeitgleiche Abreise vieler Fans gleichzeitig geht.

Man muss schon fast froh sein, dass das Air-Albania-Stadion in Tirana – in der Berichterstattung durchwegs als Nationalstadion bezeichnet – nur 22’000 Zuschauer fasst. Mehr wäre nicht machbar gewesen.

74’664

Ein paar Zahlen zum 8. März 2022

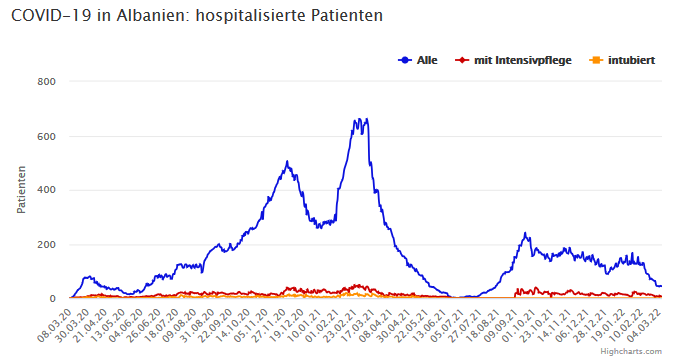

74’664 – Vor genau zwei Jahren wurden in Albanien die ersten COVID-19-Fälle verzeichnet. Ein Grund, um etwas auf den Verlauf der Pandemie zurückzuschauen.

In den vergangenen zwei Jahren haben wir auf dieser Website täglich die neuen Fallzahlen, Todesopfer, Genesenen und Tests aktualisiert. Die Basis-Tabelle allein umfasst jetzt 74’664 Felder. Hinzu kamen noch einige weitere Tabellen mit weiteren Berechnungen basierend auf der Basis-Tabelle für tiefergehende Analysen. Die Zahl 74’664 repräsentiert also ein wenig die viele Arbeit, die in den Berichten, Grafiken, Statistiken und weitergehenden Analysen der letzten beiden Jahre steckt.

0 – Die tägliche Aktualisierung der Zahlen auf unserer Corona-Infoseite werden wir ab sofort einstellen. Die Entwicklung der Pandemie in Albanien erlaubt es zu hoffen, dass diese Informationen in Zukunft kaum mehr Newsgehalt haben.

Geplant ist, die Tabelle gelengentlich nachzuführen. Aber wir werden nicht mehr jeden Tag ein Update publizieren. Das hat zwar auch in der Vergangenheit nicht immer geklappt – aber es war schon die Regel. Jetzt ist Schluss mit Zahlen erfassen abends vor dem Fernseher, oder eben auch mal im Auto auf Reisen, im Supermarkt, im Zug, im Hotelzimmer etc.

Zwei Jahre Corona – der Moment erlaubt einen Blick zurück auf ein paar weitere Zahlen:

9990 – Offiziell sind in den Jahren 2020 und 2021 in Albanien 3218 Personen an COVID-19 gestorben. Die Übersterblichkeit in diesen beiden Jahren lag aber deutlich höher. Wie aus Zahlen des statistischen Amts Instat hervorgeht, sind im Vergleich zu den Vorjahren in Albanien im Jahr 2020 5740 Personen mehr als üblich gestorben, 2021 waren es 7473 Personen. Rechnerisch sind in diesen beiden Jahren also neben den 3218 offiziellen Corona-Toten nochmals 9990 Personen mehr gestorben als üblich.

Und dabei wies das erste Quartal 2020 noch eine Untersterblichkeit auf. Grund dafür war wohl die strikte Einschränkung der Bewegungsfreiheit in den ersten Corona-Wochen.

Es ist davon auszugehen, dass auch die 272’210 Fälle, die bisher in Albanien festgestellt wurden, deutlich zu tief ist, dass die Dunkelziffer in Albanien deutlich höher ist als in anderen Ländern.

1 – Die Eins steht für Klodian Rasha, einen 25-Jährigen aus Tirana, der im Dezember 2020 von einem Polizisten erschossen worden ist, weil er die Ausgangssperre verletzt hatte.

1’752’319 – So viele Tests wurden in Albanien mindestens durchgeführt, berichteten die Behörden. Das sind im Schnitt fast 2400 Tests pro Tag. Im März 2020 konnten pro Tag kaum mehr als 100 Tests gemacht werden.

7 – Mindestens 7 Wellen kann man in Albanien verzeichnen. Die erste Welle vom Frühjahr 2020 ist im Rückblick sehr klein – damals hat uns Corona aber alle in Panik versetzt, in Albanien wurden rigorose Ausgangssperren verhängt. Eine zweite Welle folgte im Spätsommer 2020, die dann fast ohne Pause in die dritte Welle vom Spätherbst 2020 überging. Nach einer kurzen Erholung im Dezember nahm Corona dann gegen Ende des Winters nochmals Fahrt auf – die vierte Welle brachte die meisten Todesopfer. Im August 2021 kam die fünfte Welle, die nach einer kurzen Erholung im Oktober in die sechse Welle vom Spätherbst 2021 überschwappte. Im Dezember gingen die Zahlen erneut zurück, bevor im Januar 2022 die siebte Welle mit Omikron kam.

662 – Die Pandemie war für das schwache albanische Gesundheitssystem eine grosse Herausforderung. Am 28. Feburar 2021 waren 662 Corona-Patienten in Spitalpflege, 49 davon in Intensivpflege und 14 intubiert.

Die Patienten wurden lange zentral in Tirana in Spezialkliniken betreut. Gross war auch die Zahl der Personen, die nicht ins Krankenhaus wollten. In Albanien sind Krankenhäuser für viele noch immer Orte zum Sterben, nicht zum Genesen. Ob die Betreuung, die diese Kranken zuhause durch inoffiziell tätige Pfleger und Ärzte erhielten, einer schnellen Genesung dienlich war, ist zu bezweifeln.

Ebenfalls unbekannt ist die Zahl der Krankenschwestern und Pfleger, die Albanien in Richtung Deutschland verlassen haben, um dort eine besser bezahlte Stelle anzunehmen.

12’000 – Für rund 12’000 € liessen sich Albaner nach Istanbul ausfliegen, um dort behandelt zu werden. Für die Behandlung dort musste mit mindestens nochmals rund 30’000 € gerechnet werden. Von März bis November 2020 wurden 476 Krankenflüge von Tirana nach Istanbul registriert. Andere Flüge gingen nach Ankara (20), Rom (18), Berlin (10), Genua (9), Wien (8), Ankona und Pisa (je 5), Zürich (4) sowie Genf und Graz (3). Die Patienten waren wohl nicht alle albanische Staatsbürger.

42 – Die Begeisterung für die Impfung ist in Albanien nicht besonders gross. Nur 42 % der Einwohner des Landes (inklusive Kinder und Jugendliche, die zum Teil noch nicht geimpft werden können) sind doppelt geimpft. Insgesamt wurden bis jetzt 2’708’574 Impfdosen gespritzt. Darunter auch viele aus China, mit dem die Einreise in die EU lange schwierig war.

30 – In Albanien gelten noch immer diverse Massnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung des Virus. Maskenpflicht in Innenräumen, Einreisebestimmungen oder dass Räumlichkeiten bei Veranstaltungen nur mit 30 % der Kapazität genutzt werden dürfen.

Es hält sich aber kaum jemand an die Massnahmen.

2832 – Am 18. Januar 2022 wurden in Albanien 2832 neue Corona-Fälle verzeichnet, ein deutlicher Rekord. Aber so schnell wie die Omikron-Welle Albanien erfasst hatte, so schnell ist sie auch wieder verschwunden. Aktuell verzeichnet Albanien weniger als 100 Fälle pro Tag. Wäre schön, wenn wir sagen könnten: Das war’s!

Und: S’ka Problem!

Albaniens Regierung will ins All – und keiner fragt weshalb!

Stolz präsentierte Ministerpräsident Edi Rama letzte Woche ein Video, in dem er begeistert Pläne betrachtet, wie Albanien demnächst im Weltall präsent sein wird. Als erstes Land der Region. »Unglaublich«, ist Edi Rama zu hören.

Zwei Satelliten will Albanien im nächsten Jahr ins All schiessen – respektive von SpaceX ins All schiessen lassen. Die Art der Ankündigung war typisch Rama: keine offizielle Kommunikation, kein offizieller Entscheid, sondern einfach ein schlechtes Video auf Social Media mit hübschen Bildchen von Raketen und Satelliten.

Medien im In- und Ausland nahmen das Facebook-Video gleich auf und berichteten ebenfalls von der glorreichen Zukunft Albaniens im Weltall. Aber niemand fragte, was hinter den beiden Satelliten »Albania 1« und »Albania 2« steckt.

Albanische Satelliten für ”¦

Andere Länder entwickelten ein eigenes Weltraumprogramm, um ihre wissenschaftliche und politische Grösse darzustellen. In Albanien werden hingegen kleinere Brötchen gebacken – nur neue Flughäfen gebaut, keine Raketenstartgelände. Die Satelliten werden von Elon Musks privater amerikanischer Firma »SpaceX« ins All transportiert.

Andere Länder schicken Satelliten ins All, um wissenschaftliche Daten zu sammeln oder ein Kommunikationsnetzwerk aufzubauen. Anders in Albanien ”¦

Ein paar Tage vor Ramas Facebook-Video wurde das Thema Satelliten im albanischen Parlament am Rande erwähnt. Aber Medienreaktionen löste das kaum aus. Im Parlament wurde auch klar, worum es beim Satellitenprogramm geht.

Big Brother

Die albanische Regierung erklärte, die Überwachung im Land ausbauen zu wollen. Neben Sicherheitskameras und Drohnen gehören auch Satelliten zu dem Programm.

Es ist eindrücklich, wie es Rama gelingt, einen eher fragwürdigen Plan als Erfolg des Landes darzustellen. Und fast niemand stellt Fragen.

Einzig Exit.al widmete dem ein paar Zeilen und hielt fest, dass es unklar ist, wie das Satellitenprogramm finanziert werden soll. Gut möglich, dass Albanien dieses Unternehmen nicht alleine stemmen wird. Albaniens Grenzen werden von der EU-Frontex-Mission bewacht. Und der Luftraum wird vom NATO-Partner Italien gesichert und von der italienischen Guardia di Finanzia kontrolliert, die den Drogenanbau eindämmen möchte.

Wie viel Überwachung in Albanien sinnvoll ist, um die Aktivitäten der Mafia zu bekämpfen, und wo die Grenzen der persönlichen Freiheit der Bürger beschränkt werden, steht hier als unbeantwortete Frage im Raum.

Was können Überwachungssatelliten?

Der Überwachungssatellit ist natürlich keine albanische Erfindung und keine Spitzenleistung der albanischen Industrie. Solche Satelliten mit Synthetic Aperture Radar sind schon weit verbreitet – viele Staaten auch aus Mitteleuropa nutzen die Technologie. Die Satelliten werden ganz unterschiedlich genutzt, um Veränderungen der Erde oder des Klimas besser wissenschaftlich verstehen zu können oder auch für militärische Zwecke.

Der grosse Vorteil dieser Satelliten ist, dass Geschehnisse fast in Echtzeit verfolgt werden können. Künstliche Intelligenz wird für die Auswertung der Datenflut genutzt.

Die Auflösung der Satelliten liegt, je nach Hersteller, bei rund 30 bis 80 Zentimetern. Damit werde die Privatsphäre der Menschen gewahrt, erklärt ein Hersteller.

Für Albanien dürfte der Fokus in der Bekämpfung des organisierten Verbrechens liegen. Wo wird Marihuana angebaut? Wo fliegen Kleinflugzeuge rum? Welche Schiffe fahren nachts durch die Küstengewässer? Wo entstehen illegale Bauten? Vielleicht ist sogar erkennbar, ob irgendwo Menschengruppen die Grenze passieren.

Die Spionagesatelliten könnten auch bei Naturkatastrophen eingesetzt werden oder für wissenschaftliche Zwecke. Das dürfte aber kaum im Fokus stehen. Auch militärische Aufgaben dürften kaum von Bedeutung sein. Und für die Verfolgung von alltäglichen Vergehen wie Diebstahl oder Fahndung im Strassenverkehr und für Verbrecherjagd stünden dann ja noch die Überwachungskameras und Drohnen zur Verfügung.

Im Detail ist also alles andere als klar, wer da im Detail was beachbsichtigt.

Nachtrag – 3. Januar 2022

Die Satelliten wurden heute ins All geschossen. Edi Rama verfolgte den Raketenstart in Cape Canaveral per Videoübertragung. Und reichte gleich noch ein paar Gründe nach, wofür die Satelliten benötigt werden: Es gehe um »Monitoring« – aus 150 Kilometer Höhe könne man schnell Gesetzesverletzungen erkennen. Als Beispiel nennt er illegale Bautätigkeiten.

Grundsätzlich hört sich das alles ja nicht schlecht – aber etwas mehr Transparenz wäre ja nicht schlecht.

Verteidigungsminister Niko Peleshi erklärte, dass der Vertrag eine exklusive Nutzung der Satelliten während drei Jahren vorsieht, aber die Vertragspartner Albanien unerstützen beim Aufbau des Know-hows zur Produktion und Interpretation des Bildmaterials.

Von Faustschlägen und Masken auf Halbmast: Corona-Alltag in Albanien

Im Juni haben die Corna-Neuinfektionen in Albanien sprunghaft zugenommen und steigen seither laufend. Die Entwicklung war weniger dramatisch als in den Nachbarländern, aber auch nicht erfreulich. Wie in anderen Ländern ist eine Corona-Müdigkeit und eine Zurückhaltung gegenüber den Gesichtsmasken erkennbar. Der Umgang mit der aussergewöhnlichen Situation prägt den albanischen Alltag unterschiedlich.

Trubel am Strand

Weit weg schien das Coronavirus am Strand zu sein. Diesen August nahm das Leben an der Albanischen Riviera beinahe seinen gewohnten Lauf. Zehntausende von sonnenhungrigen Albanern strömten in langen Kolonnen an die Küsten des Landes. Da die Wirtschaft wiederbelebt werden sollte, waren Touristen grundsätzlich willkommen. Sie kamen aber fast ausschliesslich aus den Nachbarländern.

Am Strand gab es wohl an den meisten Orten genügend Abstand zwischen den Badenden. Nach wie vor eng gestuhlt waren aber die meisten Cafés und Restaurants in den Badeorten. Der abendliche »Xhiro« erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit – hier wurde es mitunter schon recht eng. Nur vereinzelt trug ein älteres Paar Gesichtskmasken beim Spaziergang entlang den Uferpromenaden.

Unbeliebte Masken

Die Albaner sind keine Fans dieser Masken. Bei der sommerlichen Hitze ist das Maskentragen auch wahrlich keine Freude. Die Regierung hat – nebst weitere Massnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus – eine weitgehende Maskenpflicht für sämtliche Verkehrsmittel und gemeinschaftlich genutzten Innenräume wie Läden erlassen. Trotzdem sieht man die Gesichtsmasken ausserhalb von Tirana eher selten.

Masken werden meist getragen, weil man muss – nicht aus Einsicht. Gerade im Süden des Landes habe ich tagelang kaum eine Maske gesehen – und schon gar nicht dort, wo sie Pflicht wäre. Kaum ein Kellner, kaum ein Verkäufer war mit Maske unterwegs. Obwohl die Schilder allgegenwärtig sind. Und wenn Masken getragen werden, dann in der Regel auf »Halbmast«: unter der Nase oder unter dem Kinn. So kann man sich immer noch rausreden, sollte ein Polizist reklamieren. Dabei zeigten sich auch die Gesetzeshüter nicht immer vorbildlich ”¦

Auch andere Bestimmungen werden gerne ignoriert. Bars an Orten, wo kaum je ein Polizist vorbeikommt, spielen trotz Verbot die ganze Nacht lang Musik. Oder aber man lässt die Gäste aus dem Gebäude nebenan beschallen. Auf Social Media machten auch Videos von wilden Beach Partys die Runde: laute Musik, viele junge Menschen beim Tanzen und hemmungslosen Feiern. Und Abstandregelungen beim Schlangestehen sind den Albanern sowieso fremd.

Begrüssung auf Distanz

Positiv überrascht war ich hingegen von der verbreiteten Disziplin bei Begrüssungen. Das obligate Küssen entfiel meist, und auch Händeschütteln wurde von Vielen vermieden. In Albanien ist jetzt Begrüssung per Faustschlag angesagt!

Eine Gastgeberin hiess mich an der Wohnungstür willkommen mit den Worten: »Willst du dir die Hände waschen?« Eine nette Art, die einfachste Hygienemassnahme durchzusetzen. Händedesinfektionsmittel waren hingen nur selten zu sehen. Dafür galt es am Flughafen ein »Desinfektionstunnel« zu passieren – was wiederum wenig bringen dürfte.

Ansonsten würde man sich aber schon etwas mehr Unterstützung im Kampf gegen die »Zweite Welle« wünschen. Mehr Masken an Orten, wo Abstände nicht immer eingehalten werdene können, und weniger Gedränge in kleinen Geschäften. Vielleicht wird es ja wieder ruhiger, wenn der Sommer vorüber ist und die Menschen wieder mehr Zeit mit alltäglichen Tätigkeiten verbringen. Vielleicht wird es aber gerade dann noch schlimmer, wenn die Menschen wieder mehr Zeit in engen Räumen verbringen.

Der Alltag hat Albanien zurück: Treffen in den Cafés, Ausflüge ans Meer, Stau in Tirana. Die Veränderungen sind marginal. Der einzige Ort in Albanien, der wegen Corona wirklich vollkommen anders scheint, ist der Flughafen. Der Terminal wurde zur Geisterstadt: Geschäfte und Cafés waren mehrheitlich geschlossen, Zugang hatten nur Passagiere und die Hallen waren zum Teil menschenleer. Auch ein paar Hostels, denen die ausländische Gäste fehlen, scheinen gar nicht erst geöffnet zu haben.

Aber natürlich haben viel mehr Leute Schwierigkeiten, weil sie zum Beispiel wegen der Corona-Pandemie die Arbeit verloren haben. Nur diese sind im Alltag weniger sichtbar.

Umso wichtiger ist es jetzt, sich weiterhin an die Massnahmen gegen die Pandemie zu halten – damit das Leben wieder in die verlassenen Orte einziehen kann, damit die Verlierer der Krise wieder Hoffnung kriegen, damit möglichst wenig weitere Menschen am Virus erkranken.

Stillstand in Tirana

Der Coronavirus-bedingte Stillstand erreicht allmählich ganz Europa. Tirana hat schon ein Wochenende Leblosigkeit hinter sich. Ein paar Bilder und Videos aus einer Stadt im Stillstand.

An sehr heissen August-Sonntagen sind die Strassen von Tirana manchmal ähnlich leer – aber jetzt ist März und am Samstag hätte man Dita e verës feiern wollen.

Bilder und Videos: Martin Lerch